下寺石窟(大佛/窟龛(特色窟)/卧佛)

• 炳灵寺171龛弥勒大佛

炳灵寺唐代大佛是炳灵寺众多造像中, 最具气魄和最能反映唐代经济实力的,高 27 米的一尊弥勒坐像。大佛于唐开元十九年(731 年) 前后雕凿而成,造像是由石雕和泥塑两部分组成,在中国是特有的一尊。建造时,大佛前还有大型宏伟的木梯建筑,九层楼阁修到大佛顶部,大佛就在室内。清同治十三年 (1874 年) 毁于战乱,大佛便成为今天这样露天面对着风霜雨雪了。时光流逝,大佛泥塑部分已有毁坏,虽不能看到它完美的体貌,但他仍保存着唐代造像面型丰满,比例匀称的特征。面容丰润,表情安详,神态肃穆,顶结螺旋纹的肉髻,颈有三道纹,着搭双肩的袈裟,善跏趺坐于吉祥座上,右手抚膝,左手置于腹前作说法印,在慈祥的气度中渗透着佛性的威严。

• 炳灵寺特色窟龛

炳灵寺石窟被称为“中国石窟的百科全书”。其中第132窟、第128窟、第126窟、第169窟为炳灵寺内重点特窟。炳灵寺石窟现存9个北魏洞窟中,以125龛、126、128、132、144窟等为代表的7个窟龛就以释迦·多宝佛并坐作为正壁主尊。各窟龛中的造像,受南朝玄学思想和“秀骨清像、褒衣博带”的中原画坛风尚的影响,一改西秦时期佛教初传入汉地时探索摹仿和中西方艺术结合的特征,迈出了外来佛教中国化的重要一步。佛与菩萨均眼睑低垂,面型条长,清癯消瘦,含蓄内敛,穿着双领下垂式宽袍大袖的汉式袍服。其中的第125龛造像,以其准确的造型、传神的意蕴和精湛的创作技艺,堪称炳灵寺石窟法华系造像中的精品代表作。

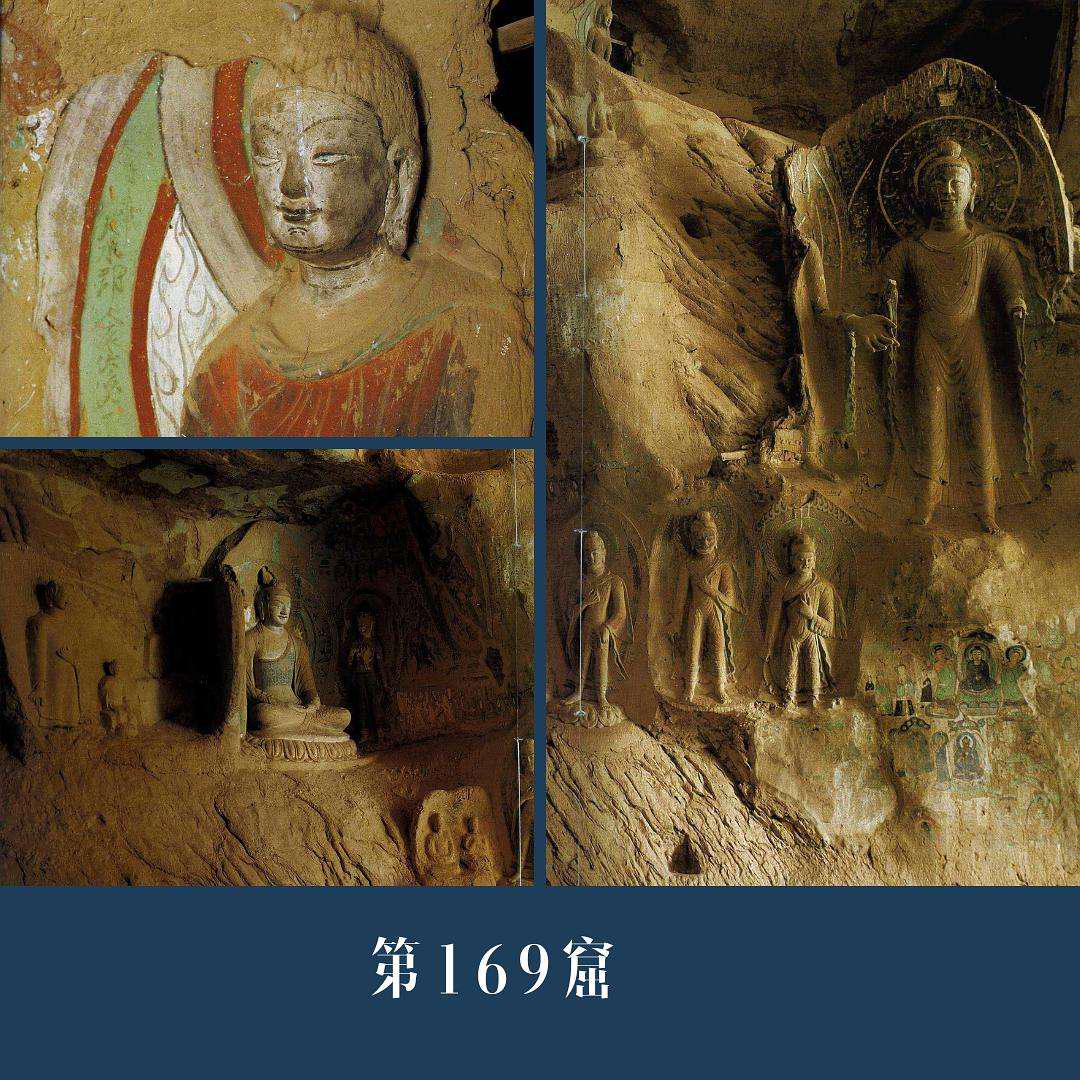

此外我国传统的雕塑艺术,特别注意作品的神采和意境的表现。炳灵寺169窟内西秦造像,在很大程度上,也充分地体现了这一艺术特色。其中如第18、23、6、7、9等龛内的造像,就是最突出的作品。18龛内的造像,是窟内最早的造像,为石胎泥塑。尽管石胎上的泥塑大部分脱落,也由其身躯的矫健,轮廓的清晰和一丝不苟的风格,反映出古代工匠们创作态度的认真,23龛内的佛像,也是窟内较早的造像之一。五尊佛像,并排而坐,由其丰满的体量、挺拔的身姿和庄重的神情所体现出来的是佛的威严与神秘,使观者自然地产生一种肃然起敬之情。第6龛内的一佛二菩萨像,佛的身姿健伟,匀称和谐,刚健中透出英武智慧的气概,与菩萨的温婉慈祥形成强烈的对比。从佛与菩萨的风韵神采中,显示着巨大的力量和生命感。第9、7诸龛内的立佛像,轻薄透体的通肩大衣,使躯体的轮廓充分地暴露,挺拔潇洒,刚劲有力。体现了人体的美感。

炳灵寺最早并且最有价值,最具精华的石窟是169窟,刻窟深9米,高16米,宽27米,原是一个天然容洞,是中国石窟最早的佛教洞窟之一,窟内主要以《无量寿经》,《法华经》,《维摩洁经》,《华严经》,窟佛教造像和壁画都反映了中国早期佛教艺术的风格和特地,具有极高的艺术价值和历史价值。 其中最重要的是西秦建弘元年(420年)的题记,比敦煌莫高窟发的最早题记还要早整整100多年。

• 卧佛

第 16 窟原址在下寺石窟群山崖最下面,俗称“卧佛院”,是一个长方形天然洞穴,北魏时期人工稍加平整后用土块砌筑佛床,佛床上泥塑释迦牟尼涅槃像,佛像经多次重塑。像长 8.64 米,右胁而卧,身后泥塑十尊弟子像(已失),窟外建有单檐硬山顶佛殿(已毁),周围有夯筑围墙。

1967 年,国家修建刘家峡水库时,4个洞窟的位置在设计水位以下,甘肃省文化局组织专家,对底层4个洞窟文物进行搬迁保护,第 16 窟在搬迁之列。第 16 窟佛像表面为明代重塑层,佛像体量大。在当时条件下,搬迁难度大,专家组决定放弃搬迁。出于责任心,专家对涅槃像进行考古研究,到离表面重塑层后,呈现出唐代重塑层,剥离唐代重塑层后,展露出了北魏原作。据考证,这尊造像是国内现存北朝时期最大的涅槃像,且保存完整。后来在国务院文物督察员的支持下,专家组将塑像分割成九部分,装箱封存保护在第144、145、146窟中。1999年将石窟对面的办公院改建为卧佛殿,2000年佛像搬迁到卧佛殿内修复,2002年涅槃像修缮后陈列展示。第 16 窟涅槃像展现的就是佛陀寂灭时的状态。佛像面相略长,双眼紧闭,眉间有毫光,右胁而卧,左臂平伸,身着圆领袈裟,双足并拢,足着鞋,具有北魏秀骨清像的特征。

• 上寺石窟 石窟群

上寺区是炳灵寺石窟的重要组成部分,距下寺2. 5公里,这是炳灵石林的一条主要沟谷——大寺沟。上寺开龛造像始于唐代,现存窟龛13个,明末到清代,这里的藏传佛教兴盛,高僧辈出,是杨家活佛的住地,曾一度成为当时宗教活动的中心,是寺院早期的佛堂、经唐、殿堂及僧众食宿的地方,相传鼎盛时期曾有上千名喇嘛居住在这里。窟龛、佛殿、木构,建筑广布,雄伟壮观。后因兵燹,毁于一旦,仅卓玛殿就建了五次之多,现在的卓玛殿是1986年由当地群众和四方善男信女募捐修建成的仿汉建筑,内存唐代雕像、明代塑像、卓玛佛、唐卡、佛经、铜像等珍贵文物,保存完好。炳灵寺上寺内存清康熙二十二年(1683年)刊印的大藏经一部60余卷,为佛教经典中的主要经典。其中绿度母唐卡画是九世班禅赠送给上寺的。到了康熙年间,炳灵上寺又修建了藏经楼、文殊殿、观音殿、护法堂等。1682年,清康熙皇帝敕封上寺喇嘛嘉杨隆珠为转世活佛,这是康熙册封的十八个活佛之一,至今已传世八代。

上寺中最有特色的是卓玛洞内的“绿度母”、大佛洞里的唐代弥勒以及唐代的释迦涅架塔。

卓玛洞始建于明万历年间,新建的卓玛大殿,巍峨壮观,恢复了昔日的风貌。现存卓玛殿绿度母塑像,顶结发唇,头戴宝冠,秀发垂于两肩,面相清秀,手持莲花坐于莲台上。莲台四面,各雕二狮,又称八狮抬轿。“卓玛”藏语“仙女”之意。又称多罗菩萨、度母,是观世音菩萨的化身,是藏族心目中的女神。在藏密中由观世音菩萨化现而来的度母共有21种,其中,最负盛名、广受崇奉的是绿度母与白度母。传说大慈大悲的观世音菩萨为了解救众生之苦,种种化身,来到人间,但人间众生的苦难太多,仍无法解救众生之苦难,观世音菩萨悲伤地流泪了,她流出的泪水,左泪珠化成了“白度母”, 右泪珠化成了“绿度母”, 来辅佐观世音,解救众生。还有传说绿度母、白度母分别是文成公主与赤尊公主的化身。

大佛洞,自然生成于大象山的鼻梁上,木构窟檐建于1938年,洞内塑有一4米多高的弥勒大佛,经明代重修。佛面容清秀,螺旋纹的肉髻,双耳垂肩,方口薄唇,斜披黄色袈裟,跏趺坐于方台上,双足踩莲,右手平放在右膝上,手指微上升伸,手心向下;左手举于胸前,手心上置一法轮。衣着的流动线条,增强了塑像的动感。这是一尊唐代造像,是汉传佛教在炳灵寺上寺中的遗存,为上寺最主要的龛像。

寺内的石塔是一座唐代风格的释迦涅架塔(重檐花塔), 塔高2. 9米,宽0. 7米,底部为莲座,塔身三层,下层覆钵形,上面刻有牡丹花纹饰。中层、上层平面皆为六角形,三面刻有佛像,三面刻有纹饰。上层三面均刻有坐佛,中层三面分别刻有坐佛、倚坐佛及弟子、立佛及乘龙菩萨。正面辟门,门上刻有佛的涅架像,刹柱粗大,置于莲花座。

• 寺院 (下寺水帘洞、老君洞/上寺)

• 炳灵上寺

上寺区是炳灵寺石窟的重要组成部分,距下寺2. 5公里,这是炳灵石林的一条主要沟谷——大寺沟。这里风景幽美,林木葱茏,鸟语花香。用清代邓隆的诗来形容炳灵上寺的景色,是最合适不过了。“奇绝灵岩寺,锦屏四面开;石人环拱处,龙脉蜿蜒来。”

上寺开龛造像始于唐代,现存窟龛13个,明末到清代,这里的藏传佛教兴盛,高僧辈出,是杨家活佛的住地,曾一度成为当时宗教活动的中心,是寺院早期的佛堂、经唐、殿堂及僧众食宿的地方,相传鼎盛时期曾有上千名喇嘛居住在这里。窟龛、佛殿、木构,建筑广布,雄伟壮观。后因兵燹,毁于一旦,仅卓玛殿就建了五次之多,现在的卓玛殿是1986年由当地群众和四方善男信女募捐修建成的仿汉建筑,内存唐代雕像、明代塑像、卓玛佛、唐卡、佛经、铜像等珍贵文物,保存完好。炳灵寺上寺内存清康熙二十二年(1683年)刊印的大藏经一部60余卷,为佛教经典中的主要经典。其中绿度母唐卡画是九世班禅赠送给上寺的。

到了康熙年间,炳灵上寺又修建了藏经楼、文殊殿、观音殿、护法堂等。1682年,清康熙皇帝敕封上寺喇嘛嘉杨隆珠为转世活佛,这是康熙册封的十八个活佛之一,至今已传世八代。

上寺中最有特色的是卓玛洞内的“绿度母”、大佛洞里的唐代弥勒以及唐代的释迦涅架塔。

卓玛洞,因洞内塑有卓玛佛,所以就叫卓玛洞了。卓玛洞始建于明万历年间,新建的卓玛大殿,巍峨壮观,恢复了昔日的风貌。现存卓玛殿绿度母塑像,顶结发唇,头戴宝冠,秀发垂于两肩,面相清秀,手持莲花坐于莲台上。莲台四面,各雕二狮,又称八狮抬轿。“卓玛”藏语“仙女”之意。又称多罗菩萨、度母,是观世音菩萨的化身,是藏族心目中的女神。在藏密中由观世音菩萨化现而来的度母共有21种,其中,最负盛名、广受崇奉的是绿度母与白度母。传说大慈大悲的观世音菩萨为了解救众生之苦,种种化身,来到人间,但人间众生的苦难太多,仍无法解救众生之苦难,观世音菩萨悲伤地流泪了,她流出的泪水,左泪珠化成了“白度母”, 右泪珠化成了“绿度母”, 来辅佐观世音,解救众生。还有传说绿度母、白度母分别是文成公主与赤尊公主的化身。

大佛洞,自然生成于大象山的鼻梁上,木构窟檐建于1938年,洞内塑有一4米多高的弥勒大佛,经明代重修。佛面容清秀,螺旋纹的肉髻,双耳垂肩,方口薄唇,斜披黄色袈裟,跏趺坐于方台上,双足踩莲,右手平放在右膝上,手指微上升伸,手心向下;左手举于胸前,手心上置一法轮。衣着的流动线条,增强了塑像的动感。这是一尊唐代造像,是汉传佛教在炳灵寺上寺中的遗存,为上寺最主要的龛像。

寺内有座石塔,这是一座唐代风格的释迦涅架塔(重檐花塔), 塔高2. 9米,宽0. 7米,底部为莲座,塔身三层,下层覆钵形,上面刻有牡丹花纹饰。中层、上层平面皆为六角形,三面刻有佛像,三面刻有纹饰。上层三面均刻有坐佛,中层三面分别刻有坐佛、倚坐佛及弟子、立佛及乘龙菩萨。正面辟门,门上刻有佛的涅架像,刹柱粗大,置于莲花座。

• 炳灵寺老君洞

“水淹老君洞,盗取仙丹”刘伯温奉旨来炳灵寺取仙丹,老君洞是离地面60余米的184窟。它是一处人工开凿的大型洞窟,原为佛教禅窟,明代开始被道教占领。洞内原雕一立佛,已被损毁,光绪十六年1860年,一位姓刘的道士在此窟重新塑老君像,1986年文管所在清洗墙壁时发现了北魏时期的壁画,而在北魏壁画的下面还有更早的壁画,由此来看,这是炳灵寺最早的洞窟之一。

老君洞正壁原有造像被改塑成太上老君、元始天尊及灵宝天尊三圣像。可见在特定的历史阶段佛道二教在不断的排斥交流与渗透融合中得到了共存。正中的中心柱上现存太上老君像一尊,高浮雕,高1. 77米,束柱状发髻,面部宽平,有胡须。着双领下垂的大袍,腰间束带,左手持坤乾盘,右手持扇,盘坐于中心柱的石台上,像一位慈祥的老人。通身模仿佛教雕像而成,只有服饰、发式及胡须显示了道教造像的特征。它和国内现存其他几身唐代老君大体相同。其两侧佛台上还有近代泥塑道教像、骑狮菩萨和四臂观音等三身造像。

• 炳灵寺水帘洞

水帘洞兴修亮窟序:炳灵寺水帘洞历代以来遗迹尤著,古今传奇,中外闻名。北有西沟一往曲折,泓然一孔,殿内东西两偶皆有天然深洞,珠瀑飞溅,传说为西天大圣出身,玄奘取经所居。低眉菩萨慈悲为念度世人,泽及众生,自西秦建弘元年开始,千余年来香火未断,灯火未灭,地处繁盛,蒙艺信徒远道而来,以表虔心。四方信士无不虔敬,优念此间,人多慈善,略解仁囊集腋成裘(qiú)